Atocha y Villa

La Virgen de Atocha y la ciudad de Madrid.

El fuero de Madrid de 1202 ya hace referencias al prado de Atocha. Es la época en la que Alfonso X “el Sabio” dedica varias de sus cantigas a Santa María de Atocha, lo cual da idea de la popularidad de la imagen sagrada en tiempos tan tempranos. En esos años se sitúa también la gran devoción de San Isidro, patrón de Madrid, hacia esta advocación de las llamadas vírgenes negras. Así lo ensalzarían los cronistas

y literatos del Siglo de Oro, en la búsqueda de unas figuras o iconos propios que conformasen unas raíces casi legendarias sobre la que se asentara la historia de la ciudad.

La cesión de la ermita a Madrid en manos de los dominicos supuso el impulso definitivo para el desarrollo del santuario, que alcanzó su máximo esplendor en el siglo XVII. Fue en 1630 cuando el crecimiento de la villa llegó a integrar definitivamente en su interior, tanto la edificación como el gran olivar en que estaba enclavada, con la construcción de la cerca de Felipe IV.

La afluencia al santuario, tanto de fieles y peregrinos como de los reyes y toda su corte, hizo de Atocha uno de los principales escenarios de la vida pública de Madrid a lo largo de los siglos. Si el fervor religioso y popular fue protagonista en el siglo XVII, la mentalidad ilustrada de finales del XVIII, encontró en ese entorno fértil de los prados históricos (Recoletos, San Jerónimo y Atocha) un espacio natural de esparcimiento

dentro de la población con el real patronato como telón de fondo del último paseo. La influencia del convento en la conformación de la ciudad hacia el este queda patente en el desarrollo de la calle homónima que conectaba con el Alcázar. El frecuente tránsito procesional de los reyes acompañados de la corte favoreció el asentamiento en la zona de otras fundaciones religiosas de beneficencia como colegios y varios

hospitales, entre los que cabe destacar el General y de la Pasión.

La exposición

Libro de registros del convento de Atocha (1523-1883)

Escritura de cesión de la ermita de Nuestra señora de Atocha a favor de la Orden de Santo Domingo firmada el 10 de julio de 1523. Con esta cesión termina la vinculación de la ermita con la abadía de Santa Leocadia de Toledo para convertirse en un convento madrileño. + Ver ficha

La Virgen de Atocha en Gloria y Santos (Siglo XVII)

e trata del boceto para la bóveda del primer compartimento de la capilla del Ayuntamiento de Madrid -hoy despacho del alcalde-, que Palomino realizó entre 1695 y 1696, cobrando por ello 10.000 reales de vellón. + Ver ficha

Obra de Lope de Vega conservada en la Biblioteca Histórica de Madrid. + Ver ficha

A la muy antigua, noble y coronada villa de Madrid : historia de su antiguedad, nobleza y grandeza ( 1629)

En Madrid : en la Imprenta del Reyno : [Vendese este libro en casa del Autor en el Hospital de la Latina de Madrid] + Ver Ficha

San Isidro en Oración ante la Imagen de la Virgen de Atocha (ca. 1650)

Se trata de una obra de devoción, destinada probablemente a una capilla, celda conventual u oratorio privado.. + Ver ficha

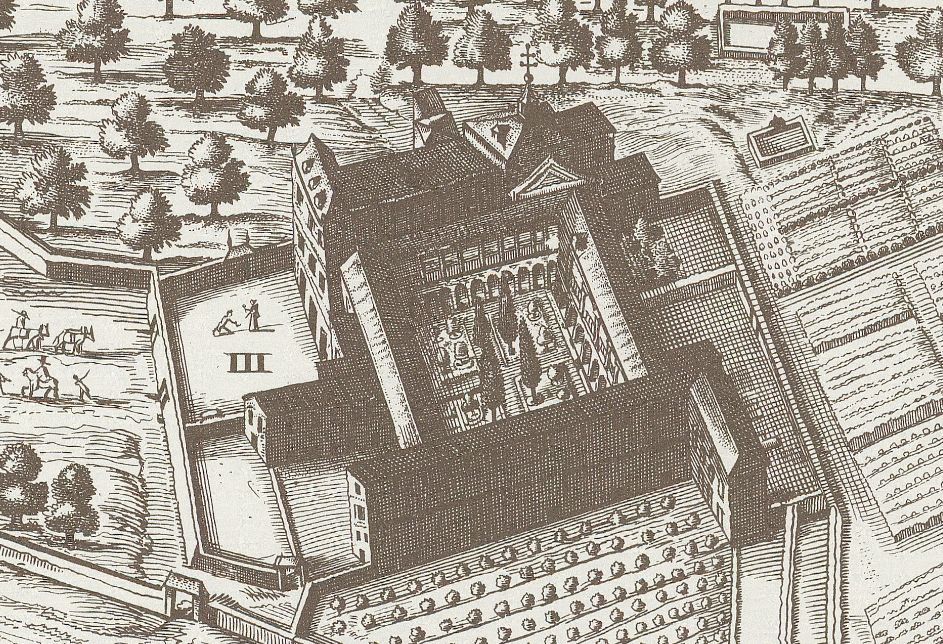

Topographia de la Villa de Madrid descrita por Pedro Texeira (1656)

La Topographia de la Villa de Madrid, del cartógrafo portugués Pedro Teixeira Albernaz. Está grabado en 20 planchas de 45x56 cm, cubriendo 2,8 x1,8 metros, en una escala de 1:1.800. Digitalizado por la Imprenta Municipal de Madrid. + Ver ficha

Historia de la milagrosa y venerable imagen de N.S. de Atocha, Patrona de Madrid : discurrese sobre su antiguedad, origen y prodigios en defensa de dos graues coronistas ... / Fr. Gabriel de Cepeda ( 1670)

En Madrid : en la Imprenta Real + Ver Ficha

Milagro de la Virgen de Atocha en las obras de construcción de La Casa de la Villa (Entre 1676 y 1700)

El lienzo representa la salvación milagrosa de un caballero víctima de una emboscada, gracias a la intervención de la Virgen de Atocha, cuya imagen aparece sobre el cielo rodeada de ángeles + Ver ficha

Vida de San Isidro Labrador (Siglo XVIII)

Pliego de aleluyas que narra la vida del Santo Patrón de Madrid. + Ver ficha

A la muy antigua, noble y coronada villa de Madrid : historia de su antiguedad, nobleza y grandeza ( 1629)

En Madrid : en la Imprenta del Reyno : [Vendese este libro en casa del Autor en el Hospital de la Latina de Madrid] + Ver Ficha

Patrona de Madrid restituida : Poema heroyco a la antiquissima, y milagrosa imagen de Nuestra Señora de Atocha / de Alonso Geronymo de Salas Barbadillo (1750)

La obra tiene como núcleo central las leyendas de la llegada de la imagen de Nuestra Señora de Atocha a Madrid durante el reinado visigodo y de la construcción de la ermita consagrada a ella + Ver Ficha

Virgen de Atocha ( 1753-1781)

Grabado de José Patiño conservada en el Museo de Historia de Madrid. + Ver Ficha